Sur les traces de ceux qui nous ont précédés à Mouzillon

Les Villages

La Barre

La Tucauderie

Bel-air

Bel Air est le lieu le plus élevé de la commune. C'est le lieu qui avait été choisi pour la construction d'un moulin à vent.

Le Rocher

Le nom de ce village est cité dans les actes du XVIIème siècle. Le 18/07/1733 naît au Rocher Michel LEFORT qui y décède le 17/09/1733.

Où se situait se village ?

La Bernerie

Le nom de ce village est cité dans les actes du XVIIème siècle. Le 03/11/1686 décède Mathurin PIN de la Bernerie, Paroisse de Mouzillon; étaient présents : Jean PINEAU, François CHOLET et Mathurin GUERIN ses gendres.

Le nom "Bernerie" s'appuie sur un radical gaulois qui signifie ballot, éléments rassemblés pour un transport.

Où se situait ce village ? peut-être entre les village des Landes et celui des Gondrères. Une parcelle cadatrale porte encore ce nom.

La Brangerie

Le nom de ce village peut facilement être associé au nom de famille "Branger". Pourtant dans les registres antérieurs au milieu du XVIIIème siècles, la transcription indique parfois "La Berangerie". Cet indice sémantique pourrait laisser à penser qu'il s'agirait d'un radical germanique "beren"( = ours). Si cet indice se vérifiait, nous serions face à une implantation qui remonte au moins à l'époque Carolingienne, plus probablement à l'époque mérovingienne.

Les habitants de ce village ont été particulièrement touchés par les guerres de Vendée.

La Greuzardiere

Le nom de ce village échappe aux premières recherches étymologiques; il s'agit vraisemblablement d'un nom très ancien dont la signification a été perdue. Dans les registres, l'écriture est incertaine et parfois fantaisiste, le rédacteur essaie de retranscrire l'expression orale et populaire.

Nulle part ailleurs on trouve cette appellation.

Peut-être est-il possible de faire le rapprochement avec les nom de famille "Greuze" et "Greuzard". Ces noms de famille sont inconnus dans l'environnement mouzillonnais. Mais la parenté sémantique n'est pas sans interroger. Et pour pousser plus avant cette recherche, le nom Greuze existait au début du XIXème siècle en France dans le nord, comme un nom flamant. Ce rapprochement n'est pas sans évoquer la géographie de la famille Défontaine qui elle aussi est assez répandue dans le nord. Le nom de famille Greuzard existant au début du XIXème siècle dans le département de la Saône-et-Loire; et cette approche géographie n'est pas sans rappeler la répartition de Luneau au long de la Loire et jusqu'en Saône et Loire. Une famille Greuze ou Greuzard, dans une époque ancienne, aurait pu s'implanter sur site ce versant sud de la Sanguèze et laisser son nom à ce lieu d'habitat regroupé. Puis au fil des générations et des alliances ce nom de famille aurait disparu sur ce site.

Ce village agglomère depuis des siècles les habitations de plusieurs familles.

Les habitants de ce village ont été particulièrement touchés par les guerres de Vendée.

Champoinet

L'origine du nom de ce village parait simple si l'on adopte l'hypothèse qu'une partie de ce territoire était la propriété de quelqu'un qui portait le nom de Poinet. POINET est un nom de famille peu répandu en France, mais que l'on pouvait trouver dans le Poitou à la fin du XIX.

Les habitants de ce village ont été particulièrement touchés par les guerres de Vendée.

Le Coin Bougueil est cité sur la carte Cassini. A quel territoire peut-on le rattaché précisément ? (??? mais Chainte ou Chaintre n'est pas cité)

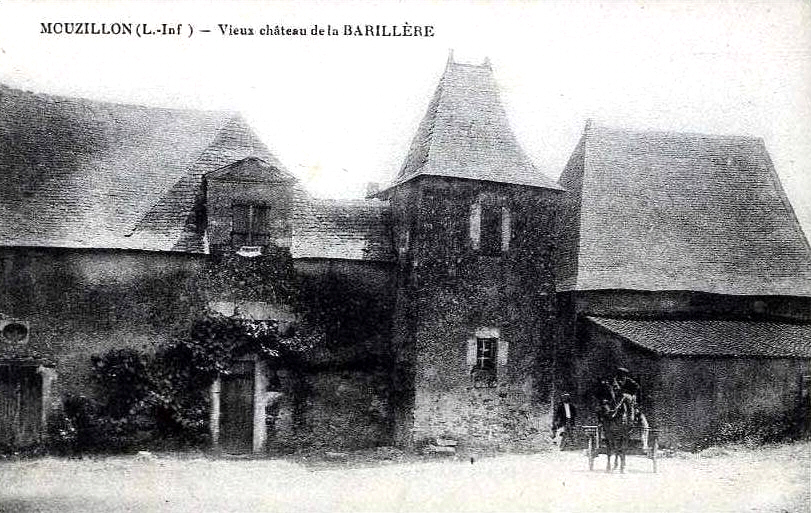

La Barillère

Ce village agglomère depuis des siècles les habitations de plusieurs familles. Il s'agit de l'un des noyaux forts de la commune

Le morcellement des parcelles témoigne d'une multitude de partages des propriétés et donc la successions de très nombreuses générations.

Les registres anciens évoquent une maison noble, à la fin du XVIIème siècle ce lieu est présenté comme la maison de la Barillière, mais l'histoire de cette maison est beaucoup plus ancienne et les propriétaires a été particulièrement influents pour Mouzillon.

A partir de 1821, dans les registres apparaît l'expression "la cour de la Barillière". Au début du XXIème siècles, le passant remarquera l'étang et quelques traces d'anciennes constructions.

Le fonds Bretet permet de visualiser un environnement qui n'est plus visible aujourd'hui.

La Grange

La Gaillotiere

La Chausseterre

Le nom de ce village est unique, il n'a pas d'équivalent. Est-ce la transcription d'un nom plus ancien dont nous avons perdu la signification ? Ce n'est pas impossible. Les transcription dans les registres montre que la prononciation est stable depuis plus de 3 siècles.

La Chausseterre apparait dans les registres au XVIIème siècle comme une grande métairie qui a été partagée par la suite.

Lozangere

Le nom de ce village est unique, il n'a pas d'équivalent. Le radical Lozange pourrait remonter à l'époque gauloise

Beaurepaire

Basse et Haute Recivière (Haute et Basse Recivière)

Le nom de ce village échappe aux premières recherches étymologiques; il s'agit vraisemblablement d'un nom très ancien dont la signification a été perdue. Dans les registres, l'écriture est incertaine et parfois fantaisiste, le rédacteur essaie de retranscrire l'expression orale et populaire : les Recivières, l'Ercivière, la Recivière...

Le morcellement des parcelles témoigne d'une multitude de partages des propriétés et donc la successions de très nombreuses générations.

Ce village agglomère depuis des siècles les habitations de plusieurs familles.

La Robiniere

Le nom de ce village est peut-être lié au nom de famille ROBIN. Ce nom de famille est ancien et assez répandu en France

En 1794, le couple d'agriculteur qui exploitait cette terre a été tué par les troupes républicaines.

La Levreauderie

Le nom de ce village évoque le lièvre. C'est un nom de lieu qui se trouve dans de nombreuses communes de l'ouest de la France. Peut-être ce nom peut-il être rapproché du nom de famille Levrault présent dans le Poitou et le Limousin.

Petit et Grand Bois Pallet

Le nom fait référence à une période de défrichage...

La Botellerie

Les Pausserdieres (La Poulfriere)

Le nom de ce village échappe aux premières recherches étymologiques; il s'agit vraisemblablement d'un nom très ancien dont la signification a été perdue. Dans les registres, l'écriture est incertaine et parfois fantaisiste, le rédacteur essaie de retranscrire l'expression orale et populaire.

Le Pontereau

Mouzillon

Le bourg de Mouzillon est de la taille d'un grand village à la fin du XVIIème siècle.

Le nom de cet habitat aggloméré échappe aux premières recherches étymologiques; il s'agit vraisemblablement d'un nom très ancien dont la signification a été perdue.

Cet regroupement rassemble depuis des siècles les habitations de plusieurs familles. Ce bourg est situé au nord du pont gallo-romain sur la Sanguèze. Il est situé sur la route entre Ancenis et Clisson.

La présence d'un prieuré du monastère Saint Martin de Vertou pourrait être à l'origine de la paroisse entre de VIème e le IXème siècle. Le cadastre de 1811 permet bien d'identifier l'église en forme de croix et le presbytère désigné "la Cour". D'autre part, quelques centaines de mètres à l'ouest, sur le bord de la rue de l'évêché aurait pu exister une communauté... mais les registres du XVIIème et du XVIIIème siècle que nous pouvons lire, ne mentionnent aucun acte concernant des membres de cette communauté. Peut-être avait-elle déjà disparu. Cependant, dans un acte, est mentionné 'le faux-bourg Saint Martin'. est-ce une référence à une ancienne implantation d'une communauté ?

Le fonds Bretet permet de visualiser ce qui était dénommé "rue de la fosse" et qui deviendra "rue de l'évêché"

Cette photographie permet de visualiser les restes d'un ancien porche. Une tradition voudrait que ce lieu aurait été un logement de l'évêché de Nantes ou d'une communauté religieuse diocésaine. Cependant il est curieux de ne trouvé aucune trace de ce site dans les registres d'état civil depuis 1666.

Le Tertre

Si un tertre est un petit monticule de terre à sommet plat, on comprend que ce village porte le nom de tertre en raison de sa situation géographique.

Il domine la vallée de la Logne.

Le passager qui venait du pont Gallo-romain et qui allait vers le nord, montait jusqu'à ce lieu, justement appelé "tertre".

Beauregard

La Martiniere

Coudorriere (ou Coudrière)

Le nom de cette métairie renvoie au nom "coudrier" qui est un radical gaulois, témoignant ainsi de l'ancienneté du peuplement de ce territoire.

La Ferchotiere (La Frechotière)

L'appellation de cette métairie existe dans ses deux formes qui font référence à la culture orale.

L'origine pourrait être dans le mot "friche"... tout comme sur les terres du Grand Plessix on trouve "le Freiche Madeleine" et "le clos des Grand_Freiches".

Cette référence aux friches renvoie à une période de culture extensive, au temps où les friches ont été mises en valeur et où ont été implantées des métairies.

La Gaudiniere

L'Aiguillette

Les Landes

le nom révèle une occupation ancienne, pouvant remonter à l'époque gauloise.

Le Chardonnet

Le Bois Benard (Le bois Ménard)

Le nom fait référence à une période de défrichage... Mais quelle est l'appellation la plus ancienne ? Ce bois était-il lié à la famille Bénard ou à la famille Ménard ?

**La Brosse ou le Brossey **

Le Douaud

Rousseau

La Batarderie

La Blandinairie

La Rouaudiere

Le radical "rouaud" est ancien; on le retrouve aussi au "Bois Rouaud". Peut-être s'agit-il de fondations remontant à l'époque des mérovingiens qui a popularisé le nom de Roland.

Depuis le XXIIIème siècle, ce village a tenu une place privilégié : c'est le lieu d'où sont sortis un grand nombre de maires de la commune

La Morandiere

Le morcellement des parcelles témoigne d'une multitude de partages des propriétés et donc la succession de très nombreuses générations.

**La Lingere ** (Malinger)

Boischaudeau

Ce lieu est celui de la construction d'une retenue d'eau et d'un moulin à eau comme à la Motte; une configuration comparable existe en amont sur la Sanguèse, à la Débaudière (commune de Vallet). Dans les trois cas le moulin est au nord de la Sanguèse. La roue a un axe horizontale. Peut-être ces constructions sont-elle contemporaines d'une utilisation des terres situées dans cette zone nord de la Sanguèse, à une époque où la culture des céréales a connu une forte croissance. Ces trois moulins ont été construits pour moudre le blé et d'autres céréales. Cette construction remonte-t-elle à la période qui va du IXème au XIIème siècle ? Qui en a été le commanditaire ?

Et pour comprendre l'évolution technique et culturelle que représentait ce type de construction, un rapprochement serait à faire avec la construction de barrages, biefs et canalisations sur les bords de la Sèvre Nantaise, au Pallet, à Gorges, à Clisson, à Gétiné, à Boussay et encore plus en amont et aussi sur les bords de la Moine.

La Logerie (L'Augerie)

Si la façon de prononcer le nom de ce village est très proche dans ses deux versions, la signification est en revanche très différentes : - la logerie serait le lieu de la loge, le lieu de stockage de matériel ou de fourrage - l'auge est le lieu où les animaux viennent prendre leur nourriture.

Bois Rouaud

Le nom fait référence à une période de défrichage...

La Motte

Le nom de ce village évoque le haut-moyen-âge et les lieux de défense. Ici il n'a été trouvé aucune trace de défense. Un lieu-dit porte le même nom, dans un relief comparable, près de la Débaudière (Vallet).

Ce lieu est celui de la construction d'une retenue d'eau et d'un moulin à eau comme à Boischaudeau et comme à la Débaudière. Dans les trois situations le moulin est au nord de la Sanguèse. peut-être ces constructions sont-elle contemporaines d'une utilisation des terres situées dans cette zone nord de la Sanguèse. Cette construction remonte-t-elle au XIIème siècle ? Qui en a été le commanditaire ?

Comment de pas noter les rapprochement entre les situations de la Motte en Vallet avec celle de la Motte en Mouzillon

chacun des sites est une élévation du relief

chacun des sites est situé au nord de la sanguèse

chacun des sites a eu sa chaussée et son moulin à eau

le site de Vallet est dominé par Le Chatelier (résidence d'une autorité) le site de la Motte de Mouzillon conduit au Plessix (site d'une résidence)

Ces sites ont pu être des sites de contrôles soit militaires, soit fiscaux.

Le moulin de la Motte avait cessé de moudre à la fin de la première guerre mondiale, en 1920.

En 2013, pour redonner à la Sanguèse son cours naturel les derniers restes de ce moulin ont été détruits, occultant ainsi 8 siècles d'activités humaines sur ce site.

Grand et Petit Plessix

Le nom fait référence à une période de défrichage... Les Plessix sont des lieux où les branches, les bois sont plessés, tressés entre eux comme pour faire un enclos, une défense.

Au XVIIème siècle, le Grand Plessix était une seule métairie d'une cinquantaine d'hectares.

La Haie Pallet

Le nom fait référence à une période de défrichage... Les batiments d'habitation et de la ferme sont en limite de la ferme, au plus proche du bourg du Pallet.

C'est dans un champ de ce village que furent mis à jour des traces d'activités humaines qui précèdent notre histoire.

Le Pin

Le nom fait référence à une période de défrichage...

Au XIXème siècle, parfois le nom du village a été écrit sous la forme "le pain" Cette interprétation apparait seconde et erronée.

La Sangueze (rivière)

Le nom de cette rivière est lui aussi énigmatique. Le sang y a-t-il coulé donnant ainsi son appellation à cette rivière? dans ce cas se serait bien avant 1700 puisque ce nom y est évoqué.

Au Pallet, en aval, la transcription la même été christianisée dans la forme Saint Gueze; mais cette forme a un aspect sur-ajouté et modifié par rapport à la prononciation habituelle.

Des disparitions de village

Le nom même des villages est le signe d'une évolution : des villages sont nommés "le Rocher", "la Bernerie"... ils existaient au XVIIème et aux siècles suivants ils ont disparu ou changé de nom.

La carte Cassini porte des noms phonétiques comme la Ferchotière. D'autre part elle met en évidence la difficulté d'écrire des noms probablement très anciens comme la Recivière, la Poulfrière... Une recherche linguistique permettrait de clarifier l'origine des ces noms.

Un point commun : la paroisse

Le village était une petite agglomération ou une ferme, mais la vie sociale se jouait surtout au bourg et dans le cadre de la paroisse. Parmi les paroissiens, les habitants de la Proutière, des Landes sont cités comme ceux de la Brangerie, de la Bottellerie et de la Haie Pallet. Chacun était lié à sa paroisse quelle que soit la distance à parcourir... souvent à pied !

Des créations

En revanche Beausoleil, le Rubis, La Sablette, la Maison Neuve, la Moutonnière n'existaient pas encore. La Sablette est absente du cadastre de 1811; peut-être ce village a-t-il été créé sur les terres de la métairie de la Chausseterre ou de Lozangère ? Des habitants de Beausoleil sont recensés pour la première fois en 1886 ; peut-être ce village a-t-il été créé sur les terres de la métairie du Pin ? Des habitants du Rubis sont recensés pour la première fois en 1891 ; peut-être ce village a-t-il été créé sur les terres de la métairie du Boisrouaud ? Au XIXème siècle apparaissent les villages de la Moutonnière et de la Haute Fréchotière.

Hypothèses

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces créations de nouvelles unités d'habitat et de travail. Ces hypothèses sont plus complémentaires qu'exclusives.

1- Avec la révolution française, la noblesse terrienne avait perdu son pouvoir politique; au cours du siècle suivant elle va perdre une grande part de son pouvoir économique. Des grandes propriétés qui se caractérisaient par les métairies comme celles du Grand-Plessix, du Pin, du Bois-Rouaud, de la Haye Pallet, de la Gaudinière, de la Martinière, de Beauregard, de la Coudrière, de la Frechotière, de la Chausseterre, de Lozangère, de Chaintre, de Champoinet sont vendues et / ou démantelées au point que la noblesse terrienne n'aura quasiment plus d'influence à Mouzillon à partir du milieu du XXème siècle.

2- Après la révolution française, apparaît une catégorie de population « entreprenante » qui profite de l'affaiblissement de la noblesse terrienne, et plus précisément du démantèlement des grandes métairies et des ventes de ces espaces terriens à exploiter. Cette population dont l'action économique est mesurable va aussi jouer un rôle dans cette société. Leurs attitudes et leurs prises de positions vont peser sur la vie politique locale, sur la vie religieuse et sur la vie sociale.

3- A l'exploitation des grosses métairies était lié un mode de vie communautaire. La famille au sens large regroupait dans une même unité de vie plusieurs générations, fratries, cousins et domestiques.

L'exploitation de plus petites unités est adaptée à une forme familiale plus restreinte. La place de l'individu se développe et le mode communautaire se réduit. C'est ce modèle qui va l'emporter.

4- avec le XIXème siècle, la population rurale est croissante. La médecine a prolongé l'espérance de vie et réduit la mortalité infantile. La main-d'œuvre rurale est abondante. Les terres sont exploitées avec plus d'efficacité, plus de rationalité.

5- Au XVIIIème siècle le développement des vignes à complant sur des terres appartenant à de gros propriétaires marque une progression dans les cultures intensives et plus précisément dans le développement des surfaces plantées en vignes. Au XIXème siècle les exploitations plus petites sont bien adaptées à ces cultures intensives. Le phylloxéra provoquera une crise grave pour la viticulture, mais les plantations nouvelles qui seront réalisées après 1880 seront plus rationnelles, plus adaptées à la traction animale.

6- La mécanisation croissante transforme peu à peu la vie rurale :

les pressoirs longs-futs laissent la place au pressoir à clavette, puis aux verrins.

La traction animale et la plantation des vignes en rang, avec un taillage sur la base de souches à 3 têtes en lignes vont réduire le travail manuel avec les bêches, les pics et les fourches.

La traction animale et la plantation des vignes en rang, avec un taillage sur la base de souches à 3 têtes en lignes vont réduire le travail manuel avec les bêches, les pics et les fourches.

Les faucheuses changeront les fenaisons et les moissons

les machines à vapeur entraînant les batteuses transformeront les fléaux en objets de musées.

7- Les moyens de communication se développent et modifient la vie quotidienne. Aussi est-il possible de penser que

la réalisation de la route Vallet Clisson a joué un rôle dans l'évolution de la commune ; cette nouvelle voie a été comme une sorte de déviation de la rue principale qui n'était plus adaptée à une circulation développée.

Les implantations de la Sablette, de la Haute Fréchotière et de la Moutonnerie sur la route du Pallet à Montfaucon n'est pas une localisation laissée au hasard .

De même, pour le village de Beausoleil sur la route du Pin à l'Audigère.

Des traces

Les moyens de communication élargissent l'horizon de vie.

Une observation de l'ancien cadastre et des cartes plus récentes montre que le franchissement de la Sanguèze n'était pas un obstacle permanent : au pont gallo-romain s'ajoutaient la chaussée de Bois-chaudeau, un gué entre la Gaudinière et le Bois Rouaud, un gué entre entre la Barillière et la Pilotière (Vallet), un passage à la Débaudière, un pont entre Champoinet et Piltier (Valet)/ la Guiltière (Tillières).

Ces petits chemins creux sont peut-être les restes de parcours que nos ancêtres aimaient bien emprunter pour se rendre visite sur ces deux rives de la Sanguèze.

Ci-dessous le pont gallo-romain dont la construction remonte bien au-delà des périodes évoquées. Ce pont a été emprunté par des générations de mouzillonnais !